Historias cruzadas de pucaráes y fuertes

Mendoza, Argentina

Informe elaborado a partir del

viaje de investigación y relevamiento a la zona de Cuyo, efectuado por el autor en marzo-abril de 2016.

La zona

media de Mendoza, fue el límite de avance de los incas sobre las otras

poblaciones originarias existentes, sobre todo por la resistencia de los pueblos ubicados al sur, tanto en Argentina

como en Chile. Los mapuches descollaban dentro de ese grupo de resistencias.

En ese

contexto, cuando los españoles irrumpen en la zona, tanto desde Chile como desde

el norte de la propia Argentina, algunas tribus dominadas por aquellos, como

los diaguitas o los huarpes, ven al vencedor de “su enemigo” como “su amigo”,

correspondencia que resultaría para ellos una falacia, como veremos luego.

1)El Pucará

que dio origen a la Ciudad de Mendoza

Ya desde

1551, con el ingreso de Francisco Villagra (desde Cuzco, pero por mandato de

Pedro de Valdivia, por entonces Capitán General de Chile), a reconocer la zona,

se establece una buena relación con los huarpes, que hace que 10 años después

(en febrero de 1561) ese grupo

originario ceda uno de sus pucaráes a Pedro del Castillo para fundar la

Ciudad de “Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja”. El mismo estaba atravesado (o

bordeado) por un canal de riego artificial, creado por los mismos huarpes

tomando aguas del Río Mendoza, que luego de servir a varios fines retornaba al

mismo río sus excedentes. Este canal que lleva el nombre de Guaymallén aún

perdura y a su margen oriental se habría fundado la ciudad.

Cuestiones

de cambios políticos en la Capitanía General de Chile, hacen que en marzo de

1562, Juan Jufré como enviado

del nuevo Capitán General “refunde” la ciudad a una distancia que según su

relato dista “dos disparos de arcabuz” de la fundada por Pedro del Castillo, y

está emplazada en “zona más alta”, en la margen occidental del canal .

Hemos

estado en estos espacios donde se emplazaran esas supuestas dos fundaciones, y

los argumentos esgrimidos por Jufré para hablar de una refundación, nos

resultan falaces y solo planteados para cobrar nuevos derechos de fundación.

Ambas riberas del Guaymallén (hoy canalizado pero a cielo abierto), se muestran

casi en altura equivalente y superiores al entorno, cumpliendo las condiciones

que los pucaráes aborígenes exigían: altura predominante, y curso de agua

cercano, con lo que no diferenciamos el segundo del primer emplazamiento. El

arcabuz de Jufré debe haber disparado “balas de salva”. De todos modos la

ciudad crecerá hasta el terremoto de 1861, en la ribera oeste de dicho río, lugar

determinado por Jufré.

Los

españoles se instalan en Mendoza, pero a pocos kilómetros hacia el sur, la zona

aun controlada por tribus amigas, era permanentemente batida por las tribus del

sur, a lo que colaboraba la despoblación que los españoles originaron,

remitiendo aborígenes amigos, a las minas del otro lado de la cordillera.

A inicios

del siglo XVII los mapuches habían destruido en su guerra territorial, las

siete ciudades chilenas al sur de

Valdivia, y desplazado a los tehuelches ocupando amplias zonas de Argentina. Al

mismo tiempo, “naciones” que originalmente eran amigas, como los pehuenches y

huiliches, se habían araucanizado transformándose en enemigos potenciales. El camino de mercaderías desde Buenos Aires a

Santiago y viceversa, estaba comprometido.

Simultáneamente

y a lo largo de los siglos XVII y XVIII las dificultades del cruce de los Andes

irán llevando a Cuyo a depender más directamente de los flujos y abastos de

Buenos Aires que de los de Santiago, razón por la cual, al crearse en 1776 el

Virreinato del Río de la Plata, se lo incorporará al mismo, separándolo de la

Capitanía General de Chile.

2) Los

fuertes pactados con tribus amigas: San Carlos; San Juan

Nepomuceno y Aguanda

En tal

situación, ya en 1760 se empieza a elaborar un plan de frontera al sur de

Mendoza, que eslabonando fuertes a distancias no demasiado extensas como para

poder auxiliarse mutuamente, puedan al mismo tiempo proteger, al que unos años

después se llamará “Camino Real de Sobremonte”.

El citado

Rafael de Sobremonte, luego Virrey, y en ese momento Gobernador de Córdoba del

Tucumán promueve la creación de dos fuertes a escasa distancia El Fuerte de San

Carlos, y el de San Juan Nepomuceno.

En 1770 se construye en la localidad que lleva su nombre, el Fuerte de San Carlos, con planta cuadrada y 4 baluartes esquineros, rodeado por un foso de 4 metros de ancho, primero en doble empalizada y luego mampostería, con la particularidad de que sus gruesos muros, a pesar de estar conformados por adobes, estaban fundados sobre cimientos de piedra bola, de bordes redondeados, de la que los glaciares y ríos de montaña, arrastraban y redondeaban a su paso, asentada con cal materializando los ya usuales cimientos "de cal y canto" Solo perduran los restos de un baluarte de aquel fuerte donde San Martín parlamentara con los caciques, pidiéndole autorización para cruzar la cordillera por los pasos que ellos ocupaban, y degradado desde el punto de vista patrimonial por el fijado de varias placas de bronce adosadas al muro, cuando deberían estar en una estructura externa.

Más al sur se

construye en 1772 el denominado “Fuerte San Juan Nepomuceno”, y ya en 1789 con

Cuyo incorporado al Virreinato del Río de La Plata y Mendoza como capital

Departamental, el llamado “Fuerte Aguanda” a orillas del Arroyo homónimo.

[Sobre estos fuertes hicimos un recorrido y trabajo especial que documentamos

en otro sector de esta investigación].

3) El pucará

que da origen al primer Fuerte de San Rafael

Sin embargo,

las tribus del sur seguían atacando los caminos, y robando hacienda aún de

zonas bonaerenses y pampeanas, cruzando luego las fronteras hacia Chile, por

los pasos que dominaban. Por 1805 el entonces Virrey Rafael de Sobremonte

determina arreglar el paso a Chile por Talca para lograr que los productos de

Buenos Aires pasen a Chile, haciendo navegable el Río Claro desde San Agustín

de Talca, logro que no parece haber conseguido.

Este proyecto

que aprovechando “el boquete del Atuel”

en tiempos de cese de la presencia de nieve, intentaba una comunicación

bioceánica, y que se llamó “Camino Real de Sobremonte”; por las razones

expresadas, no llegó a completarse.

Como a su vez el

Virrey Sobremonte, deseaba consolidar el

extremo sur mendocino con otro fuerte,

establece en 1804 un acuerdo con las

tribus amigas de la zona, (especialmente los pehuenches) que le permita

controlar a las que no lo son. Recibe de estas para fundarlo, con el nombre de

San Rafael del Diamante (en su propio homenaje) un pucará preexistente en

el encuentro de los ríos Diamante y Atuel. Elaboramos un borrador de trabajo para buscarlo antes de llegar a la zona.

Este fuerte,

cuya construcción inicial presunta, en la confluencia

(en aquel momento) de los ríos Atuel y Diamante, se adjudica al portugués Miguel Telles y Meneses, de haberse cumplido debe haber sido durante

el mismo 1804 ya que decidido su traslado, la construcción del segundo se

inicia en enero de 1805.

4) ¿Por qué se muda el emplazamiento del Fuerte San Rafael?

La aceptación original de Telles y Meneses del lugar cedido

por los aborígenes iba a durar poco tiempo por dos razones fundamentales:

1) las tribus que durante un siglo habían resistido los embates

de los incas desde el norte, construían sus fortificaciones (pucará) dejando

los ríos a modo de foso que frenaba los ataques, justamente al norte de esas

construcciones; para los españoles que debían protegerse de los ataques de las

tribus del sur, esta ubicación, no solo no los protegía, sino que impedía abandonar

la posición en caso de verse superados por los atacantes, transformándose en

una trampa.

2) Los continuos cambios de cauce y de caudal que sufrían (y

sufren) dos ríos de deshielo como son el Diamante y el Atuel no ofrecían una

posición estable, para ese emplazamiento. Hemos estado en el sitio original y

de hecho hoy los ríos no se comunican. En aquel entonces las crecidas del

Diamante se volcaban a la Laguna “Negro Quemado” y esta por desborde descargaba

en el Atuel, pero hoy su existencia ha sido reducida por la presencia de

viñedos que ocupan amplias superficies, y los cauces del Diamante y del Atuel,

han sido excavados y endicados y sus

márgenes en muchos casos protegidas para evitar la impredecibilidad de sus

cursos, alejando a uno del otro, y evitando su contacto.

De cualquier modo observando en el Google Earth determinamos

el presunto punto de contacto de antaño y descubrimos en él al visitarlo y

recorrerlo (en el cruce con la ruta 143 y a un kilómetro de Villa Atuel, sobre

la ribera sur) la elevación y los restos que parecen denunciar su pretérita

presencia.

5)El segundo Fuerte de San Rafael del Diamante

Según las verificaciones que hemos hecho, se confirma que el

traslado de ese primer fuerte se produce en el curso del año de 1805, ya que se

dispone de un informe de recorrido entre los fuertes de San Carlos y San Rafael

durante enero de 1806, que con la traspolación de medidas, ya remite a su nuevo

emplazamiento en la Villa 25 de Mayo, en las inmediaciones de la actual Ciudad

de San Rafael, y no al original emplazamiento entre “Negro Quemado” y Villa

Atuel.

En efecto constan documentos que indican que en la actual Villa 25 de Mayo, y sobre la

ribera norte del Río Diamante (usando el río como foso de protección de las

tribus del sur) se inician en enero y se concluyen en abril de 1805 las obras a

cargo de Telles y Meneses de un fuerte de planta cuadrada y cuatro baluartes

también cuadrados. De construcción con planta, elevación y materiales similar a

la citada para el Fuerte de San Carlos.

Como en los casos anteriores, los aborígenes de tribus

amigas, participaron activamente en la provisión de materiales y aporte de mano

de obra para la construcción.

Si bien Humberto Lagiglia (laureado investigador mendocino

fallecido en 2009) afirma que el emplazamiento actual es el original de 1805,

en base a sus calificados trabajos, y podemos aceptar esa permanencia y

originalidad, en el caso de cimientos de piedra bola gigante ligada con cal, de

difícil arrastre por las crecidas, sabemos que esas crecidas del Diamante,

borraron los muros, varias veces reconstruidos (la última vez en 1970) y tantas

veces arrastrados, conformados por adobes de baja resistencia para tales

embates.

Restan sectores de dos baluartes y parte de la cortina que

los unía, sobre un nivel en superficie plana, y a pocos metros arranca la

pendiente hacia el río, que parece haber devorado, el resto de lo que fuera la

planta del Fuerte.

Nuestra presencia, confirmó obras actuales de “puesta en

valor” detenidas, de criticable conveniencia, con materiales definitivos, entre

excavaciones cercanas presuntamente arqueológicas, derrumbadas por las lluvias,

todo un panorama que no augura un futuro, acorde a la historia del fuerte.

6)Ubicación histórica de los fuertes intermedios

Entre el 18 y el 21 de Enero de 1806, un francés al servicio

de España Don J. Sourryere de Souillac, remite un informe a Sobremonte, sobre

el denominado “Camino Real de Sobremonte” consistente en un diario de todo el

recorrido al que denomina: “Nuevo recorrido de la Gran Cordillera,

desde Buenos Ayres a Santiago”, que en su capítulo: “Desde el Fuerte de San Rafael a la Villa

de Luján” nos da las distancias medidas en leguas en su recorrido entre los

Fuertes de San Rafael y San Carlos, ubicando al mismo tiempo los fuertes

intermedios, transcribimos ese cuadro de distancias en leguas:

Desde hasta leguas

Fuerte San Rafael Arroyo Agua Hedionda 5

Hedionda Carrizalito 5

Carrizalito al

Ranchito 3

Ranchito Piedrafilar 4

Piedrafilar Las Peñas 4

Las Peñas Cormani 8

Cormaní Fuerte S J Nepomuceno 5

Fuerte S.J.N. Aguanda 3

Aguanda Fuerte San Carlos 8

---------------------------------------

7) Recorrido actual para referenciar presencia de restos de

los fuertes intermedios

Tratando de reproducir ese trayecto, entre marzo y abril de

2016, hemos recorrido las rutas 143 y 40 que unen las localidades de San Rafael

con la de San Carlos en tres oportunidades registrando las distancias entre

puntos identificables, para compararlas con las del informe, aceptando que pese

a que las rutas 40 en ese tramo, y 143, a pesar de ser muy antiguas, como

recorren un valle ancho, podrían tener alguna variación con respecto al camino

seguido por Sourryere en 1805, pero que esa variación no puede ser demasiado

significativa.

Debimos reconocer las denominaciones del informe en las

nuevas denominaciones, considerando los dos siglos de tiempo y el cambio de

nombre (y curso) de los arroyos.

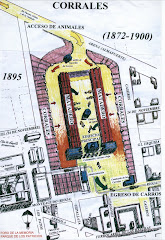

Mostramos el borrador de trabajo, donde queda claro que originalmente, teníamos dudas sobre si el "Arroyo Aguanda" de antaño, era el Aguada del Chancho de la actualidad, su existencia con el mismo nombre en el recorrido, nos sacó del error.

Observamos como detalle fundamental del

recorrido, la presencia de una elevación artificial de tierra de

aproximadamente 3 metros, coronada por murete artificial, en la parte posterior

de una propiedad privada que documentamos, y que pese a estar encubierta como

un presunto estanque, responde a las características de un fuerte en el

kilómetro 90 del recorrido (partiendo del fuerte de San Rafael), a la derecha

de la ruta 143 que conduce a San Carlos y unos metros antes del cartel

indicador de “Paso de las Carretas”. Su imagen ante el Google Earth lo muestra

con su planta rectangular confirmando la referencia. *La posición verificada

luego en la comparación de recorridos, remite al Fuerte de San Juan Nepomuceno.

Hemos recorrido dos veces la distancia desde el punto de

conexión de la 150 que lleva a Villa 25 de Mayo, hasta su empalme con la 143,

para remitirnos al Fuerte de San Rafael y no a la Ciudad nueva, y descontado

los 14 kilómetros desde ese punto a la ciudad, para concluir que desde san

Rafael a San Carlos por las nuevas vías hay 122 kilómetros, y en el informe de

Sourryere suman 45 leguas, lo que da un promedio de 2,67 kilómetros por legua.

Si bien es muy exiguo en relación a las medidas de legua

castellana (aprox. 4 km) debemos considerar que por definición, desde su uso

por los romanos, la legua era la distancia que se podía recorrer en una hora; y

en ese relieve orográfico de desniveles apreciables, y arrastrando equipamiento,

los carros no podrían avanzar demasiado, y tampoco sería tan precisa la mensura

con relojes de agua o arena, o contando giros de ruedas ya medidas, en esas

unidades de tiempo.

8)Cuadro comparativo de los recorridos de 1805 y 2016

Admitiendo entonces (con reservas) esa equivalencia,

proyectaremos sobre el mapa actual y sobre dos rectas ambos recorridos para

comparar referencias y posicionar

fuertes.

La observación de este diagrama comparativo muestra, haciendo

coincidir inicio y final con los fuertes de San Rafael y de San Carlos una casi total correspondencia de los 4 puntos internos donde las denominaciones

coinciden (Arroyo Agua Hedionda; Arroyo Las Peñas; Fuerte en correspondencia

con el San Juan Nepomuceno, Arroyo Aguanda en correspondencia con el Fuerte

Aguanda que estaba a orillas del mismo), con lo que aceptamos que la relación

legua/kilómetros adoptada es válida, y confirma que el fuerte (encubierto como

estanque en propiedad privada) que registramos en el recorrido actual, es el

Fuerte de San Juan Nepomuceno.

9) Conclusiones

Considerando el nuevo “status” patrimonial del “Camino del

Inca", como Patrimonio de la Humanidad, el relieve que el mismo otorga a los “pucaráes”

en muchos casos preexistentes a la irrupción de los Incas, como puntos de

control y vigilancia del mismo, y la particularidad de este extremo de la

dominación incaica, donde los caminos originales debieron torcer su ruta

pasando al otro lado de la cordillera, por la resistencia de “naciones”

hostiles a su avance, y el particular proceso de transformación de algunos

pucaráes a fuertes españoles, por cesión amistosa de “naciones” también

amistosas a los conquistadores, debemos valorizar los restos de esas presencias.

En ese sentido se debe intentar recuperar los restos de esas

presencias de fuertes y pucaráes, recuperando su titularidad pública cuando sea

posible, y/o colaborando en su puesta en valor sea la misma de dominio público

o privado, con obras asesoradas por especialistas, que no desvirtúen los

valores patrimoniales reales.

Esa puesta en valor promueve un turismo que ayuda a sustentar

el mantenimiento, si se cuida que su impacto no sea negativo, y ayuda a destacar

otros valores de la zona donde está situado el bien patrimonial.

En ese sentido vemos un proceso incorrecto y de futuro

incierto, en las tareas desarrolladas en los restos del Fuerte San Rafael de la

Villa 25 de Mayo, y una inexistencia de presencia en defensa del patrimonio, en

el Fuerte de San Juan Nepomuceno, sumadas a la aplicación directa de placas de

bronce, a los restos del baluarte del Fuerte de San Carlos.

Lo grave de la no intervención del estado en la protección de

bienes patrimoniales se verifica en otra “joya” patrimonial existente en la zona,

el llamado “Pucará del Atuel” que formando un conjunto con el Rincón del Atuel

y la Cueva del Indio, hoy resulta inaccesible por estar encerrado en

propiedades privadas, y se dice que se han removido las pictografías hechas por

los huarpes, antes y durante la llegada de los españoles.

Actuar tarde en la protección, en algunos casos, es formar

parte de la desprotección.

Abril de 2016

Autor: Ingeniero Manuel Vila

Experto Icofort - miembro

Icomos