Angel, el de Barracas.

El tranway de caballos, avanzaba rechinando por Caseros hacia el oeste, cuando antes de llegar a Rioja, tuvo que frenar para que pasara el Tren de las Basuras.

La parada era una cuadra más allá, en la esquina del Matadero de los Corrales, pero aprovechando que había frenado, tanto Angel como otros pasajeros, optaron por bajarse en esa esquina.

Miró alejarse el tren hacia el sur, por el terraplén que lo elevaba sobre los pantanos cercanos a "la Quema", y se imaginó esa última estación, entre fuegos y barros, entre miserias y lamentos, entre tristeza e impotencia; y giró la cabeza de un golpe, como queriendo olvidar ese paisaje que quizás le traía recuerdos lacerantes.

Caseros bullía de personajes, de los más variados perfiles; desde el típico trabajador del matadero; de alpargatas, cuchillo en la faja y sombrero de ala ancha, hasta el hacendado que montado en un hermoso caballo, venía de hacer su negocio en el remate de hacienda.

Las "casitas" llenaban la zona, tanto por Patagones como por la misma avenida, y la superpoblación masculina aseguraba clientes, a la ya rentable profesión prostibularia.

A pesar de su edad, Angel ya conocía casi todos los tugurios de los Corrales, y esas caras falsamente sonrientes, asomadas a las puertas, también parecían reconocerlo, a pesar de la profusa clientela.

Lo volvió a frenar la mirada de "Estercita", esa piba de no más de quince años, que al desamparo de sus padres había sumado la. ignominia de sus "tutores" que la explotaban desde tiempo atrás.

Pero, ¿qué podría hacer él, un mísero tipógrafo de Barracas para sacarla de esa vida?

Y, ¿qué seguridad tenía de que ella no prefiriiera esa vida, a la que él le podía ofrecer?

Allá en Barracas, algunos alentaban su afición a la guitarra y sus letrillas de tono festivo, pero ese entretenimiento, era solo eso; por ahora.

Aceptando que nada alentaba esperanza alguna, de cambiar ni su vida ni la de ella, siguió la marcha.

Ya empezaba a oscurecer, y era curioso ver el sol ponerse al fondo de Caseros, encandilando a carreros y transeúntes, mientras los mayorales y los que terminaban su turno en el matadero, se mojaban en el surtidor de la plazuela de los Corrales.

Era, en esos tiempos la única fuente de agua potable de la zona, fuera de los propios corrales, y hasta ella se cruzaban los propios vigilantes de la comisaría de enfrente, para refrescarse, cuando el calor lo aconsejaba.

Angel tenía tiempo de sobra, para entrar al baile de "Doña Pilar", en la vereda norte de Caseros, y se cruzó para mojar su cabeza, acomodando su melena descuidada, para volver luego a colocarse el chambergo.

En esa Buenos Aires de 1880, Los Corrales era un "pueblo" distinto a todo, más campo que ciudad, pintoresco en grado sumo, pero también tenebroso, cuando caía la noche.

Y la noche empezaba a caer.

Esquivando algunos carros detenidos en espera, se sentó en uno de los bancos de la plazoleta, casi en el borde para no incomodar a dos carreros compadres, que esperaban su turno, para entrar a cargar al matadero; pero igual lo miraron de soslayo y con cara de pocos amigos.

Es que en esa zona muchos de los diálogos, rozaban lo prohibido, y la cercanía de un extraño, creaba rápidamente el fantasma del soplón.

Angel, que ya había notado el brillo de ambos facones, optó por tocarse con respeto su sombrero y diciendo por lo bajo: "-disculpen", se corrió a un banco vecino.

Sin embargo presintió que el problema no había sido él, sino el clima previo, que ya reinaba entre ambos personajes, y en pocos momentos iba a comprobar su acierto.

Cuando intentaba ocupar un nuevo lugar en otro banco, observó que los compadres se paraban sin mucha alaraca y caminaban unos pasos hasta un lugar donde los carros estacionados, los ocultaban de la vista de la Comisaría de los Corrales.

Allí se quitaron los sacos, con los que envolvieron sus brazos, y sacaron a relucir los facones, que un segundo después se cruzaban en el aire anunciando el duelo.

Contra lo esperado, ni una palabra de ofensa, ni un grito de autoaliento ni de amenaza al rival, solo saltos felinos y tiradas a fondo del cuchillo que las "cuerpeadas" milimétricas esquivaban.

Los que increíblemente gritaban en ese Coliseo recreado por el subdesarrollo, eran los otros circunstanciales habitantes de la plaza, todos duchos en el uso del cuchillo, ya subidos a los carros, ya siguiendo muy de cerca las alternativas, a riesgo de ligar un tajo fuera de contexto.

Nadie sabía si el duelo era a "primera sangre", pero todos intuían que iba a ser a muerte, por la ferocidad de las embestidas, y el odio de las miradas.

Y de pronto los movimientos se detuvieron en una imagen grotesca pero real. El cuchillo había hecho su faena, entrando a fondo en los intestinos de uno de los contendientes, y el otro como electrizado, solo sostenía el puñal con su brazo.

Al retirarlo, el herido retrocedió unos pasos, para caer a los piés de Angel, manchando sus bombachas con algo de sangre, mientras el otro, al que llamaban "El pibe Ernesto" limpiaba su cuchillo, y escapaba por detrás de los carros.

Los vigilantes, como siempre tarde, ya llegaban al sitio, para interrogar a los presentes y auxiliar al herido, que ya no articulaba palabra.

De nada sirvió llevarlo en andas a la Farmacia de Maceyra, a unos metros, porque el inmenso tajo producido, había liberado las vísceras al punto de dejarlas al descubierto.

Un poco por lo visto y otro poco por la sangre que corría, Angel fue el único atendido realmente, por el solícito farmacéutico, cuando sus ojos se pusieron vidriosos, y sus piernas se aflojaron.

Aquello había sido demasiado para sus diecinueve años, y el cabo de policía que estaba junto a él, le recomendó irse para su casa, porque esa zona no era conveniente para un "mocoso" como él.

Pero Angel había venido a degustar ese ambiente turbio que ya conocía, a pesar de ser menor para esos años, y nada lo iba a hacer cambiar de parecer.

En cuanto se fueron los vigilantes, le dejó el muerto a Don Antonio Maceyra y se cruzó al baile de enfrente.

Lo común de los boliches de los Corrales, era tener una fonda adelante, que al mediodía daba de comer a los corraleros, y a la noche servía de lugar de reunión, juegos y copas, para luego abrir la trastienda a las expansiones sexuales de aquellos hombres.

Muchas veces se asomaban arrieros, que traían con ellos su guitarra y entonaban tristes milongas camperas para recordar sus lejanos hogares, pero con la irrupción de las chinas, los parroquianos usaban esa música para generar posiciones varias de acercamiento a su verdadera intención de cópula.

Y la milonga campera se iba transformando en milonga ciudadana, rítmica e impura como su ambiente; y el baile, por aquello llamado con corte, diferenciaba al sur del norte, como diría Angel después.

Pero el baile de Doña Pilar, no era así; había nacido distinto, y seguía siéndolo.

De una antigua cancha de bochas cubierta (por eso le decían tapada), perteneciente a un tal Alejandro Rubia, que había entrado en desuso, a alguien se le había ocurrido organizar algunos bailes, donde prevalecían las polcas y mazurcas, pero ninguno de sus organizadores había tenido tanto éxito como cuando la Doña se hizo cargo.

A tal punto llegaba la cosa, que hasta los propios vigilantes, se cruzaban con ropas de civil, cuando terminaba su turno, y hasta alguno había bailado con uniforme y todo.

El ambiente era divertido, pero no escapaba a la turbiedad de todo el entorno.

Cuando Angel entró con aspecto serio para disimular su edad, la música y el baile estaban a todo vapor, y nadie se había enterado (o si se habían enterado no les interesaba) del duelo y su trágica definición.

Ese lugar, al que había ido varias veces acompañado, para poder entrar, hoy en su debut solitario, se ofrecía gustoso a sus requerimientos.

Su bigote retusado al uso de la época le daba un aspecto señorial a su cara, a pesar de ser lampiño en el resto.

Su sombrero al estilo Garibaldi, disfrazaba aún más su presencia juvenil, pero al entrar, debía sacárselo mostrando su rostro.

Las chinas al verlo tan joven, se insinuaban con descaro, pero Angel tenía decidido su propio recorrido, que arrancaba por la cocina.

Ya en otras jornadas, ante algún revuelo, y la posterior llegada policial, se había refugiado en la cocina del fondo y observado allí a una moza de ojos profundos y

cuerpo gentil, que compadeciéndose de su situación, lo había ocultado de la mirada de la ley.

Y Angel buscaba un nuevo acontecimiento que pusiera luz en su vida, y lo acercara a la cocinera.

Y las circunstancias se dieron para que así ocurriera.

Celoso por las miradas que las chinas le habían echado al mozalbete, un borrachín de los que nunca faltan, además alcahuete; se cruzó a la Comisaría de los Corrales, para avisarle a los vigilantes de la irrupción del menor, y como no le prestaran mucha atención, inventó que le había faltado el respeto a más de una, manoseándolas delante de todos.

Ante tal atropello a la moral, los hombres de casco, entraron al baile con caballo y todo buscando al depravado, armándose el consiguiente revuelo.

Las chinas mostraban su libreta sin que nadie se las pidiera, y los hombres (todos de avería) se escabullían por tener antecedentes. Angel como era de esperarse, disparó para la cocina.

Allí fue cálidamente recibido por la consabida, que luego del abrazo y el beso furtivo, lo escondió en el mueble donde se guardaba la harina.

Los ojos del joven observaban con pavor a través de una mirilla, al cabo que le había recomendado marcharse, mientras pensaba como iba a salir de ese encierro.

La joven con ganas de retenerlo ahí, pero con miedo a que lo detuvieran, le puso un gorro y un delantal de cocina y depositó un lechón en sus manos, y así, fingiéndose ayudante de cocina, en medio del tumulto, Angel salió a la calle.

Con la intención de alejarse del lugar, caminó en reversa por Caseros, cruzando otra vez, la vía de ese tren de la infamia, que poco tiempo antes había sido guiado por la mismísima "Porteña"; se tropezó con un grupo de chicos que estaba por entrar a la Quinta de "Pancho Moreno"; pasó sin voltear frente a la casa que había sido de los Escalada, y solo se animó a tomar otra vez el tranvía de caballos frente al parque Rivadavia, ese que antes había sido el cementerio donde enterraran a las víctimas de la fiebre amarilla.

Pocos creerían luego, que aquel joven que volvía en el tranvía de caballos, por la mañana a su casa en Barracas, llevando un lechón envuelto en un delantal, iba a ponerle un sello de identificación a la ciudad.

El volvería reiteradamente a los Corrales a seguir buscando letras para su vida, y música para su guitarra.

Allí quedaba Estercita, la adolescente; quizás la misma que luego algunos llamarían Milonguita, cuando la vida del prostíbulo y el cabaret apagaran su luz; la cocinera que seguramente buscaría un amor más determinado, que ese esquivo linotipista de Barracas; y el cuerpo exánime de ese guapo que como tantos otros, se fueron sin emitir una queja.

"El Pibe Ernesto", vagaría por otros lares, alternando la libertad con "la gayola" mientras generaba una aureola de temerosa admiración, y Angel Villoldo, ya tendría

8

nuevas anécdotas para contar, y nuevos personajes para incorporar a sus tangos, o para cedérselos a otros que vendrían detrás de él, en ese mundo de ficción y realidad, que había abierto con tan solo, un viaje en tranvía a los Corrales.

Autor:"Chingolo"

Nota

: Todos los ambientes son reales, en ese lugar y en ese tiempo, así como los nombres de sus dueños y/o habitantes, salvo "Estercita"(Milonguita) y "El Pibe Ernesto"(Ernesto Ponzio) que están transportados a esos sitios (muy cercanos a los que crearon su fama) como parte de la ficción.

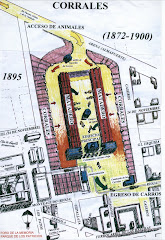

El Matadero de los Corrales es hoy el Parque de los Patricios.

La Plazoleta de los Corrales hoy es la Plazoleta Cnel. Pringles.

El Parque Rivadavia es hoy el Parque Ameghino.

El eje del cuento es un poema de Angel Villoldo titulado "Un paseo a los Corrales", del cual sí hemos hecho una versión más que libre.