Fortificaciones españolas, adaptadas al ámbito local, en la cuenca

argentina del Río de la Plata: 1500 - 1580

España, ya acreditaba

un notorio conocimiento de las teorías de fortificación, cuando, cumplida la

llegada de Colón a tierra americana, debió proceder a la fundación de asientos,

villas y ciudades.

Durante el

siglo XVI se iban a publicar varios tratados de Fortificación, en la península,

que cuminarían con el de Cristóbal de Rojas en 1598; pero la colonización

americana, presentaba alternativas diferentes, y debían buscarse por

consiguiente, soluciones diferentes.

Las

fortificaciones se habían pensado para luchar con un par, pero el indígena era

distinto, en armas, habitat, decisión en combate, y comportamiento.

La cuenca

del Plata, en territorio argentino, tenía a su vez características diferentes a

las de la península, y a otras tierras de la propia América.

Condicionamientos

geográficos y físicos

En

oposición a los relieves de España y de la costa del Pacífico, con perfiles

montañosos, salvo las áreas cordilleranas o precordilleranas, el relieve

argentino es plano, y la cuenca del Plata, lo es casi en su totalidad.

Este

relieve, deja afuera, la elección de lugares altos, para fundar y proteger

villas, con su dominio correspondiente del entorno, característica casi general

de los pueblos peninsulares, o de los

fundados en otros sectores de la propia América.

Esa

equivalencia altimétrica, expone mucho más, las construcciones, a los ataques y

asedios; amplía el ángulo de asedio a los 360º, y debilita como consecuencia,

las acciones de defensa, por la amplitud de frentes a defender.

Asimismo, los ríos y arroyos de llanura, tienen cauces

cambiantes, (los llamados meandros, para acumular caudal intermedio) que

limitan la posibilidad de usarlos como “foso alternativo”, pero que al mismo

tiempo, por tener cauces poco profundos, y tener grandes crecidas en períodos

de lluvias, provocan inundaciones en los sectores encerrados, y fuera de ellos.

Esta

particularidad, también genera la existencia de lagunas, con profusión de

vectores de enfermedades, y prevalencia de humedad en los ambientes interiores de

viviendas, con su secuela de pestes.

La

provisión de agua al interior del ámbito fortificado, que en zonas montañosas,

se encubre en manantiales, o pozos surgentes, con estanques de reserva, solo se

vale de arroyos en terreno plano, que quedaban al descubierto fácilmente,

permitiendo el envenenamiento externo, que abría el ataque posterior.

El declive

de la cuenca hacia el Atlántico, y la amplia superficie de las zonas cercanas

al océano, se vió perjudicado por casi tres siglos en el interés de fundar y fortificar villas,

en la importancia prevaleciente, del comercio de plata y oro desde Potosí, vía

Pacífico (por Panamá, Portobello) que derramaba sus productos de intercambio, solo a

Lima y a ciudades cercanas como Salta o Esteco*.

Desde el

Tratado de Tordesillas,

Portugal, dominaba el litoral atlántico hasta casi el Río de la Plata (y aun dentro de él con Colonia del Sacramento) y desde allí hacia el sur, en la inhóspita costa patagónica, las fortificaciones españolas recién llegarían en el último cuarto del siglo XVIII, para ser luego abandonadas, casi en su mayoría.

Portugal, dominaba el litoral atlántico hasta casi el Río de la Plata (y aun dentro de él con Colonia del Sacramento) y desde allí hacia el sur, en la inhóspita costa patagónica, las fortificaciones españolas recién llegarían en el último cuarto del siglo XVIII, para ser luego abandonadas, casi en su mayoría.

Condicionamientos

logísticos y materiales

Las

distancias a cubrir entre el centro político regional (Lima) y la salida al

Atlántico (Buenos Aires, después de su segunda fundación) eran larguísimas, y

atravesaban los espacios dominados por grupos originarios de notoria

agresividad, diferente a los de la precordillera, y cordillera que como los huarpes, (salvo los calchaquíes - diaguitas), cedían sus pucaráes a los españoles (en fundaciones como

la de Mendoza o el primer San Rafael) como agradecimiento por haber (los

españoles) sojuzgado a sus dominadores previos, los incas.

En tal

situación, los asentamientos, se hacían inmediatos a los caminos, sirviendo a su

vez, como postas, pero a la vez, esta exposición los mostraba como atractivo, a

los ataques indígenas.

La

inexistencia de piedra en la zona, de carácter puramente sedimentario, limitaba

la capacidad y resistencia de cimientos y muros, que por la abundancia de

tierra, se hacían de ladrillos, adobes, o chorizo, con refuerzos de madera, (material

casi exclusivo de las empalizadas, que oficiaban de murallas) y casi siempre concluidas

con cubiertas de caña sobre tirantes de madera, para bajar las altas

temperaturas del ambiente.

La teja era

un lujo casi inaccesible, salvo para las ciudades cabeceras, y a falta de

“galápagos” en los pueblos, se las hacía “a gamba” con las dificultades de su

ensamble.

El hierro

que venía de España, entraba por Lima, y solo llegaba hasta Salta del Tucumán,

tardando dos siglos en agregarse el ingreso por Buenos Aires, con escasos

navíos de permiso, o de contrabando, y un consumo directo de la villa, que

limitaba su traslado al interior.

La cal, que

tuvo bases de elaboración en Córdoba del Tucumán, y luego en caleras locales,

como la de los Quilmes en Buenos Aires, u otras en Entre Ríos, o la de Las

Hermanas en la costa uruguaya, al surgir de hornos de baja temperatura, no

lograban una calcinación completa, y mantenían material inerte que bajaba su

calidad como ligante, si bien servían al blanqueo sanitario.

Imágenes de los dos Hornos de Cal, de la Calera de las Hermanas en Carmelo (Uruguay)

Imágenes de los dos Hornos de Cal, de la Calera de las Hermanas en Carmelo (Uruguay)

Y es

conocida, la queja permanente de los “oficiales” de la construcción, españoles,

respecto a la baja calidad de la mano de obra local (casi siempre, aborígenes

en trato de encomienda o mita) en casi todos los casos, para pedir mayor

presupuesto.

En muchos

casos la inexistencia de “alarifes” terminaba cediendo la dirección de las

obras, a hombres de exclusiva formación militar.

Condicionamientos

de orden bélico.

Los

atacantes y defensores de fortificaciones, en la Europa del siglo XVI, ya

conocían la pólvora, que batía murallas y bastiones, con el furor de los

cañones, y bombardas, o generaba el estampido mortal de los trabucos, en el

combate cuerpo a cuerpo.

Los

combates navales, ya la usaban en América, pero su uso en las llanuras

interiores, era escaso o nulo, y (aunque solo por un tiempo), exclusivo del

español.

El indígena

luchaba a la par, con las lanzas de caña, con las de metal de los

colonizadores, y oponían en desventaja, sus flechas, al furor de los cañones o

los mosquetes españoles.

Donde la

piedra o el muro de ladrillos crecía, se limitaba su accionar, pero en su

escasez, la madera y la caña, sucumbían a las flechas incendiarias, como

ocurriera, en la primera fundación de Buenos Aires, por Don Pedro de Mendoza en

1536, que obligó a Irala a despoblarla, en 1541.

A campo

abierto, la ventaja del español montado en sus caballos, se fue emparejando

cuando el indio, robando sus arreos, equilibró ese apoyo, y aún lo superó, al

montar en cuero y hábilmente, casi como un apéndice del animal.

Las

boleadoras, se ocupaban asimismo, de compensar el desequilibrio entre jinete e

infante; y cuando los números eran desparejos, el español era desmontado, aún

sin armas.

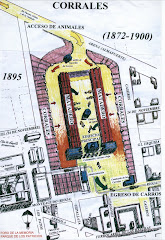

Esto obligó

a modificar el esquema peninsular, de corrales externos a la fortificación, ya

que favorecían su robo, y proveían al aborigen, debiendo incorporarlos al

interior de la villa (fortificada o no) para garantizar al mismo tiempo la

supervivencia, ante un ataque del malón, o un asedio prolongado.

Desarrollo

histórico de las fundaciones de asientos, y sus valores como fortificaciones.

La

corriente fundacional terrestre, se hace desde Lima hacia el Sur, o Sureste, con

el agregado de los ingresos desde Chile, (Capitanía General que pese a depender

de Lima, propiciados por Pedro de Valdivia, operaban en forma independiente).

La

corriente fundacional fluvial, en dirección norte o noroeste, ingresando por el

Río de Solís o de la Plata, desde Buenos Aires luego de su 1ª fundación, que

luego tomará como base secundaria,

Asunción del Paraguay.

Al ser

distintas las motivaciones, también lo era la caldad de dichas fortificaciones.

CORRRIENTE NORTE-SUR (Origen LIMA)

De la corriente Norte-sur diremos que, tanto Salta

(1582) como Esteco I fundada a principios del siglo XVI, se establecen como

pantalla protectora de Potosí, de los ataques que pudieran venir del sur, y tan

solo Santiago del Estero (1553),

fundada después de abandonar un poblado previo llamado “El Barco”, cumple una

función intermedia en las comunicaciones, y administrativa de la zona norte.

O sea que

los inicios tuvieron una motivación, estratégico-militar, y no tanto de

asentamiento poblacional establecido, de la que se podría deducir

fortificaciones de combate, y no de defensa civil. Luego cambiarían los

criterios.

En Salta, Lerma buscó la protección del

cordón montañoso que rodea el valle, y no consta que haya agregado, otras

construcciones defensivas, si bien invoca a Santiago Apóstol en el texto

fundacional, (la orden era militar) y el cuadro posterior que recuerda esa

fundación, parece mostrar un fuerte cuadrado de altas murallas, sin baluartes.

Ayuda a

pensar en la existencia de un fuerte, que en textos posteriores se la llamara

“San Felipe, El Real”, denominación usada por España para varias

fortificaciones. Su ubicación no sufrió alteraciones en el curso del tiempo.

“El Barco I” había sido fundada en 1550 por

Nuñez del Prado, en el centro de la actual provincia de Tucumán, en la confluencia del río Los Reales con el río de la

Horqueta, cumpliendo las ordenanzas, y la había dotado de

un fuerte para su defensa, pero al ser un lugar bajo, daba ventajas a los

posibles atacantes.

Nuñez del Prado, la traslada, primero a un

sitio al sur de la actual Provincia de Salta, y luego (por orden del Virrey del

Perú) a otro en Santiago del Estero, identificadas como El Barco II y El Barco III.

El Barco III, estaba en la orilla este del Río

Dulce y bajo la custodia de un importante fuerte, pero duró poco, porque

regresó Francisco de Aguirre desde Chile.

Francisco

de Aguirre, enviado por Valdivia, al ver la fragilidad estratégica, la traslada

a un sitio más alto que “El Barco III”, la llama Santiago del Estero, y establece tres ciudades “pantalla”, para

protegerla, llamadas “Cañete (donde

había estado El Barco I); Londres, y

Córdoba del Calchaquí”, cuyas empalizadas de madera, no iban a impedir, la

destrucción por los indios, al poco tiempo.

Aguirre

vuelve a reconstruir tiempo después, sin mayores refuerzos, Cañete y Londres,

que darán origen a las capitales de Tucumán

y Catamarca, mientras Córdoba del

Calchaquí, perdería su nombre al ser fundada Córdoba de la Nueva Andalucía, por Jerónimo Luis de Cabrera, en

1573.

Primera Traza de Córdoba de la Nueva Andalucía

Primera Traza de Córdoba de la Nueva Andalucía

Con

respecto a Santiago del Estero, al

ser reconocida como “muy Noble” por el Rey en 1577, otorgándole un escudo; el

mismo tiene un castillo en el centro, común a los pueblos denominados así, por

cuanto la Orden de Santiago era religiosa, pero claramente militar.

Si bien no

existen probanzas de la existencia del Fuerte; pero como tambén marca un río, y

El Río Dulce, pasa por su lado, es factible que fuera real, aunque no de la

jerarquía que muestra su representación.

A pesar de

estar bien registrados en coordenadas, en ninguno de los tres emplazamientos de

“El Barco” se han efectuado

proyectos arqueológicos, porque se acepta que sus rápidas despoblaciones, no

deben haber dejado, material, que los justifique.

Diremos que

no hay dudas de la inclusión del Río Salado, en la cuenca del Plata, del que

resulta afluente por llegar al Paraná, pero incluímos algunas fortificaciones

cercanas al Río Dulce, por cuanto, antes de desaguar en la Laguna de Mar Chiquita

(endorreica) pierde mucho caudal que aporta al acuífero guaraní, que está

directamente conectado a la cuenca del Plata.

Consideramos

como límite inferior de los avances de esta corriente, el fuerte de “Los Morteros”, instalado en el siglo XVIII sobre construcciones

elevadas quitadas a los sanavirones, casi en el límite de Córdoba con Santa Fé,

por estar en zona límite de la cuenca, y por vigilar el camino alternativo a

Potosí de trata de esclavos, y desde Potosí a Buenos Aires para contrabando de

plata, pero sirviendo al traslado de ganado vacuno y mular, al propio Potosí,

desde Santa Fé. Ese fuerte fue reemplazado por otro más moderno y con baluartes

en el siglo XIX.

Quedan

fuera de estudio la trasladada Córdoba, a la margen sur del río Suquía en 1577,

con planta cuadrada, división en cuadrícula, un fuerte y empalizada exterior.

San Miguel de Tucumán, es fundada en 1565, sobre la base de los pobladores de Cañete,

que había sido destruido por los indios, ubicándola a 10 kilómetros de aquel

poblado.

ESTECO I y

II Desaparecidas y encontradas

Siendo

Gobernador de Tucumán Francisco de Aguirre, su trato tiránico, y el

desplazamiento malintencionado de Nuñez del Prado, le habían hecho ganar varios

enemigos.

Un grupo de

ellos encabezados por Diego de Holguín, se amotina en 1566, y funda un poblado

a orillas del Río Salado. En 1567 el nuevo Gobernador Diego Pacheco, la funda

oficialmente con el nombre de Nuestra

Señora de Talavera, aunque será reconocida como Esteco.

Según lo relata

en 1580, en “Relación de Provincias” Pedro Sotelo y Narváez, estaba “sobre

el Salado a cincuenta leguas de Santiago del Estero, junto al camino que lleva

al Perú”. Cuarenta vecinos bajo el régimen de encomienda, dominaban

cerca de seis mil indios tocones y lules, que sembraban cerca del río o las

aguadas que construían, algodón y otros productos.

La ubicación de la llamada Esteco I, se encuentra a tres kilómetros al este de la actual zona boscosa de El Vencido, hacia las coordenadas 25°11′ Sud y 63°48′ Oeste, a unos 30 km al este, de la actual localidad de El Quebrachal del Departamento de AntaSus restos, encontrados recientemente, son objeto de trabajos arqueológicos, limitados por lo inundable de la zona de referencia.

Se adjunta un plano de sitio,

confeccionado por el grupo de trabajo en 2005, que marca el intento de cumplir,

con una planta en cuadrícula, con un camino central que pudo haber sido aguada

de distribución, por sus líneas secundarias.

En 1592,

con Esteco sufriendo las crecidas de los ríos, que la inundaban, Juan Ramirez

de Velasco funda en la confluencia de los ríos Piedras y Pasaje, la ciudad de Nueva Madrid de las Juntas, y parte

importante de la población de Esteco, se muda a esta ciudad ubicada en el

actual Departamento de Metán.

Llega 1609,

y su nuevo Gobernador Alonso de Rivera, decide reunir ambas poblaciones en una

nueva, que funda también a orillas del Salado, denominándola “Talavera de la Nueva Madrid del Esteco,

pero que iba a perdurar como “Nueva

Esteco”.

La establece en el punto de cruce del camino

Perú-Río de la Plata, con el de Chile-Asunción, y ese encuentro le dará una

vital importancia comercial, que sumada a las encomiendas, hará de sus vecinos,

nuevos ricos en poco tiempo.

Se estima

que entre vecinos y encomiendas sumaban cerca de 40000 habitantes, cuando el

ataque de los mocovíes la redujo en 1686.

Hasta el sismo del 13

de septiembre de 1692, que la arrasó, quedaban apenas 15 o 20 vecinos, más unos 20 soldados que formaban

la guarnición del fuerte. Ese sismo es famoso porque no tocó la ciudad de

Salta, milagro que sus habitantes adjudicaron a la Virgen.

A orillas

del Río Piedras a 2km de Metán, el equipo del arqueólogo Alfredo Tomasini,

descubrió en 2005, los restos de la segunda Esteco.

Contaba el arqueólogo a un periódico salteño

en 2010, que:

“Llegamos a más de un metro de profundidad, en donde se encuentra un

sector del muro noroeste; hallamos una de las cuatro torres del fuerte que

custodiaban la ciudad. El año pasado comenzamos las tareas de excavaciones en

esos terrenos tomando como referencia esa torre o ‘punta de diamante’, como se

le decía en esa época. Como hay un mapa fundacional, consideramos que la

presencia del fuerte ocupó la plaza, en el centro geográfico de la ciudad, y

sirve como punto de referencia para ubicar el cabildo, la iglesia y también

parcelas otorgadas a los pobladores”.

Y respecto al Fuerte: Tomasini agregó:

“El fuerte de la ciudad de Esteco II fue identificado en 2011, cuando

observaron cuatro

montículos que formaban un cuadrado, unidos por terraplenes.”

Alicia Palacio, integrante del grupo, agregó respecto a las

excavaciones:

“El sitio arqueológico es grande, ya que la ciudad llegó a tener 49

manzanas según el plano de la época. Hoy están preservadas unas 42 hectáreas.

Ya excavamos parte de uno de los muros del fuerte, uno de sus torreones, una

vivienda y lo que podría haber sido la iglesia parroquial”.

Los datos de los muros, y el llamar a las torres “de punta de diamante”

nos remiten al modelo abaluartado de baluartes poligonales, ya en boga en ese

tiempo.

Desaparecidas estas ciudades, otros fuertes como San Luis de los Pitos, o S.E. de Valbuena, se instalaron a inicios del siglo XVIII, entre ambos emplazamientos, para proteger el río como vía de comunicación, hasta mediados de ese siglo, ya que luego surgieron otras vías alternativas,

Adjuntamos plano de la zona según lo relevado por A. Tomasini.

2) Corriente

Fundacional Fluvial

CORRIENTE SUR - NORTE (Origen BUENOS AIRES y luego

ASUNCION

- Destino LIMA o POTOSI)

a)

Cabecera Buenos Aires

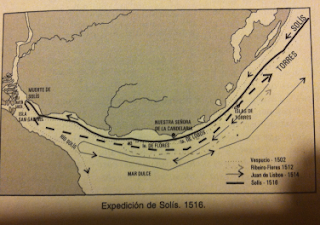

Cuando Juan Díaz de Solís, (portugués al

servicio de Castilla) en 1515, encuentra el estuario del Río, alque llamó “Mar Dulce”, pero que, por un tiempo,

llevaría su nombre, abre dos puertas.

Con su muerte,

confirma la agresividad de las tribus guaraníes, (se pensó originalmente en

charrúas) y con los viajes siguientes por el Paraná, promovidos por náufragos

de su expedición, se inaugura la ruta a La “Sierra

de la Plata”, por lo que ese Río, aparte de “Río de Solís”, comienza a ser llamado “de la Plata”.

Suma a este hecho,

el posible viaje previo de otro portugués (en este caso al servicio de

Portugal) que habría llegado vía Pilcomayo, hasta la zona de Potosí, y llevado

su informe secreto, a los dominios portgueses en Brasil.

De hecho, el

asentamiento más cercano al Cerro Rico de Potosí, productor de tal metal, se llamó “La Plata”,

aunque luego cambiara su denominación a Charcas y Chuquisaca.

Por ese entonces,

los guaraníes en tres ataques sucesivos, habían logrado internarse en tierras

del Inca, hasta dominar territorios muy cercanos a Potosí.

Alejo García, uno de los

acompañantes de Solís, que después de la muerte de aquel, había quedado en la

isla de Santa Catalina, por obra de un naufragio, aprende guaraní, y recibe de

los aborígenes relatos de esas tierras, ricas en plata y oro.

Con ese

conocimiento, y la compañía de algunos españoles, recorre la costa de Brasil,

ingresa por el Río de La Plata hasta el actual Paraguay, y luego sumando

guaraníes, ingresa por el río Pilcomayo y ataca poblaciones incaicas en las

cercanías de “La Plata”.

Los Incas tenían una

serie de “pucaráes” en la frontera que son arrasados en 1525, por el grupo de

García, llegando a la propia Charcas, tomando importantes botines, que luego

trataron de llevar hacia el Atlántico.

García muere en

manos de otras etnias, en el mismo año, atacados para robarle esos valores,

pero las referencias llegan hasta Santa Catalina, y desde allí a las metrópolis

de ambas coronas.

En 1526, llegaba a

la isla, la expedición de Sebastián

Gaboto, con destino a Las Molucas, pero el veneciano, al conocer la

historia de Alejo García, decide penetrar en busca de las Sierras de La Plata, ingresando por el Río que ya era identificado

como tal.

Se detiene en

tierras uruguayas, creando el primer Fuerte de la zona, con el nombre de San Lázaro, cuyos cimientos,

descubiertos no hace mucho tiempo, se lucen en la Estancia Anchorena, de

descanso del Presidente uruguayo, casi en el encuentro de los ríos Paraná y

Uruguay.

Si bien se contaba

con piedra en la zona, (cerca de la desembocadura del Río San Lorenzo) que

aparece en los cimientos, se estima que la construcción superior era de madera

y paja, rodeada por una empalizada también de madera.

Allí recibe a

náufragos de la expedición de Loayza, en el Estrecho de Magallanes, que al no

querer volver a España, se quedaron con los indios de la zona, y le comentan

sobre las riquezas de la Sierra de La Plata.

Lo relata e una

carta a sus familiares en 1528 Luis Ramirez, referido a dos sobrevivientes del

viaje de Solís:

“Y también la gran

riqueza que en aquel río donde mataron a su capitan había, de lo cual por estar

muy informados a causa de su lengua de los indios de la tierra de muchas

cosas, las cuales diré aquí algunas de ellas. Y era que si le queríamos

seguir, que nos cargaría las naos de oro y plata, porque estaba cierto que

entrando por el Río de Solís iríamos a dar en un río que llaman Paraná, el

cual es muy caudalosísimo y entra dentro en este de Solís con veinte y dos

bocas. Y que entrando por este dicho río arriba no tenía en mucho cargar las

naos de oro y plata, aunque fuesen mayores, porque el dicho río Paraná y

otros que a él vienen a dar iban a confinar con una sierra a donde muchos

indios acostumbraban ir y venir. Y que en esta sierra había mucha manera

de metal, y que en ella había mucho oro y plata, y otro género de metal,

que aquello no alcanzaba que metal era, más de cuanto ello no era cobre, y

que de todos estos géneros de metal había mucha cantidad. Y que esta sierra

atravesaba por la tierra más de doscientas leguas, y en la halda de ella

había asimismo muchas minas de oro y plata y de los otros metales”.

En el mismo mes de

Febrero de 1527, Gaboto hace construir más adentro el Fuerte de “San Salvador” de dimensiones superiores, pero los mismos

materiales sobre las riberas del Río San Lorenzo.

Los

datos aportados por un sobreviviente del viaje y desembarco de Solís (Francisco del Barco), le indican reducir el calado de sus

barcos, para intentar río arriba, llegar hasta las tierras de Potosí y La

Plata, por vía fluvial.

Después de sondear

el Río Uruguay, decide ingresar por el Paraná, y al llegar a la desembocadura

en el mismo, del río Carcarañá, funda en junio de 1527, el Fuerte “Sancti Spíritu”, con un esquema similar

al San Lázaro, pero de mayores

dimensiones, que mereció de los cronistas la consideración de Fortaleza.

Sobre una barranca, una

fortaleza de forma rectangular, con 50 metros por diez, con el eje mayor en el

sentido Norte-Sur, dos torres artilladas, que permitían batir hacia tierra y

hacia el río.

Tenía en su lateral

20 casas y una capilla, todo encerrado por una empalizada que se presumía de

palo a pique (hoy se evalúa de tierra apisinada en base a las excavaciones) y un foso de tres metros de ancho en el

lateral opuesto al río, que también encerraba zona destinada a corral de

hacienda.

La Casa interior de

madera y techo de paja habitada por Gaboto, estaba tapizada interiormente, y se

construyeron almacenes para acopio de víveres,

De él dice Luis

Ramirez en su carta:

“y llegamos a

Carcarañal, que es un río que entra en el Paraná que los indios dicen

viene de la sierra, donde hallamos que el señor capitán general había hecho su

asiento y una fortaleza harto fuerte para en la tierra…..”

Cuando

Gaboto decide seguir río arriba, deja según Ramirez:

Y luego el dicho señor capitán

general puso en obra el dicho camino, y primero mandó meter toda la

hacienda en la dicha fortaleza y mandó al capitán Gregorio Caro que con

treinta hombres quedase en tierra para guardar la dicha fortaleza y lo que en

ella quedaba.

Es el primer asentamiento fortificado, en territorio argentino, y allí

concentró a su gente, recuperando los que al borde de la inanición, había

dejado en San Salvador y San Lázaro.

Gaboto llegó río arriba por el Paraná, Paraguay y Pilcomayo, hasta muy

cerca de Potosí, y tomó contacto con aborígenes que lucían adornos en plata y

oro, pero la hostilidad de los aborígenes, lo hizo volver a Sancti Spiritus.

Luego, en 1529, mientras volvía a

San Lázaro, los aborígenes atacaron

y destruyeron el Fuerte Sancti Spiritus,

y mataron a la mayoría de los pobladores, razón por la cual, Gaboto fue juzgado

y condenado a destierro en Orán, al volver a España.

Los restos de su emplazamiento, demuestran la existencia de muros de

tierra apisonada, que no se tiene en claro si fueron los fundacionales o de

construcción posterior.

Hasta es posible, que nuevos descubrimientos hechos en estos días, que se adjudican a Sancti Spiritus, correspondan en realidad a Corpus Christi, fundado años después.

Una torre permaneció erguida, y fue bajo ella que Juan de Garay y

Jerónimo Luis de Cabrera, discutieron sus títulos, para fundar ciudades en la

zona. El vizcaíno prevaleció, y fue el fundador de Santa Fé de la Veracruz

(1573), y La Trinidad (1580) en el asiento de Nuestra Señora de los Buenos

Aires, fundada previamente por Pedro de Mendoza (1536) y despoblado por

Martinez de Irala en 1541.

Lo cierto es, que regresado Gaboto a España, la corona se interesó por

establecer una ruta fluvial hacia las Tierras de “La Plata” y más allá,

fundando ciudades de apoyo, para ello.

Asi nace la expedición de Pedro

De Mendoza, que viaja como Primer Adelantado del Río de La Plata,

Gobernador y Capitán General, de las tierras que tome, en nombre de la Corona

de España.

Mendoza, perteneciente a una de las familias más nobles y acaudaladas de

Castilla, financia el viaje que parte hacia “las Indias” en 1535.

Su compromiso era de crear un Camino Real hasta el Océano Pacífico, (Mar

del Sur por entonces) con tres fuertes intermedios, en un período de tres años.

Con treinta naves y 2500 personas a su cargo, surca el Atlántico en 1535,

y al arribo al Río que todavía algunos llamaban “de Solís” y otros “de La

Plata”, revisa ambas orillas, y decide fundar en la orilla sur, la ciudad de Nuestra Señora del Buen Ayre,

entrando por un riachuelo, que desemboca en el río mayor, al que Solís llamara

también “Mar Dulce”.

El diminutivo riachuelo; (adjetivo puesto al curso de agua, por

comparación con el Plata), iba a quedar como nombre definitivo, e iba a cumplir

la función de puerto, para las naves.

No muy lejos se establece el asiento, buscando algo de altura sobre los

bañados de ese Riachuelo.

Una muralla de tierra, hasta la altura de un hombre con su brazo

extendido, un presunto foso perimetral, que Schmidl, no registra, y varias

construcciones de madera con techo de paja, encerraban una vivienda de tierra

apisonada, que Mendoza denominara “El Real”. Todo en no más de 3 hectáreas, si

lo pasamos a medidas modernas.

Resultan muy pretenciosos, los dibujos de la villa, realizados en su

natal Straubing, varios años después, por amigos de Ulrico Schmidl; pero no

pueden serlo tanto, como para descalificarlos totalmente. Solo parece

exagerada, la casa de Mendoza (la representan de tres niveles), y la cercanía

al Río, que los exponía a los ataques de naves extranjeras, desde el mismo,

aparte de ser terrenos semipantanosos.

Consultar nuestra investigaciön:

http://forodelamemoria.blogspot.com/2010/12/buenos-aires-se-fundo-en-parque.html

Consultar nuestra investigaciön:

http://forodelamemoria.blogspot.com/2010/12/buenos-aires-se-fundo-en-parque.html

La presencia permanente de naves portuguesas en la zona (donde tiempo

después fundarían Colonia del Sacramento) llevan a pensar que el río

representado, era el propio Riachuelo que brindaba refugio, y no el Río de la

Plata, abierto a otras potencias.

Se observan a su vez, algunos cañones o bombardas, montados sobre la

muralla (Mendoza los transportaba en sus naves) así como animales en corrales

interiores, que también viajaron desde España, o se cargaron en Cabo Verde.

No se observan torres, y ni Mendoza, ni ninguno de los relatores

contemporáneos o posteriores, las mencionaron, y solo parece poder observarse a

la distancia desde “El Real” o lo alto de la muralla.

Un punto frágil de este asiento, era la falta de provisión de alimentos,

que por ello los hizo depender de la entrega de pescado por los indígenas, por

estar a cierta distancia del río, que era usado para esa pesca, y que en caso

contrario, para acceder por su cuenta, debían pasar entre ellos.

Entre las ilustraciones de Schmidl, observamos algunas muy curiosas,

como aquella donde los atacantes son los españoles, y los defensores de un

ámbito con empalizada son los “Carendies” luego derivado a querandíes, lo

que de hecho ocurrió, con derrota de los españoles. Pero lo que sorprende es

que la defensa de los querandíes es con formación en “cuadro”, característica

de los tercios españoles.

Consultar nuestra investigación:

http://forodelamemoria.blogspot.com/2013/03/los-querandies-no-existieron.html

Consultar nuestra investigación:

http://forodelamemoria.blogspot.com/2013/03/los-querandies-no-existieron.html

El otro punto débil, eran las construcciones en madera y paja,

fácilmente incendiables con las flechas de los aborígenes, como lo demostrara

su ataque, a pocos días de la erección de la villa.

Los habitantes se mudan a la orilla del Riachuelo, a mano con las naves

que estaban listas para partir ante nuevos ataques, y cuyos cañones, mantenían

alejados a los “Carendies”, pero esas naves, surtas en el Riachuelo, padecían

del mismo riesgo de ser incendiadas, y habiendo servido de alojamiento, a la

par de escasas construcciones costeras, por 6 años, Martinez de Irala ordena

despoblar la Villa en 1541.

En Junio del mismo año de 1536, Juan

de Ayolas, enviado por Pedro de Mendoza, funda a escasa distancia, del

destruido Sancti Spiritus, el nuevo Fuerte de Corpus Christi, cerca

del encuentro del Carcarañá con el Paraná, con una estructura similar a Buenos

Aires; y en septiembre de ese año, el propio Pedro de Mendoza, reforzaría la

plaza, fundando a 7 km de aquel el Fuerte

de Nuestra Señora de la Buena Esperanza.

Pero los timbúes destruirían ambos fuertes en 1539, si bien sus

habitantes se mudarían previamente.

Ayolas, luego de fundar Corpus

Christi, seguiría por el Paraná, y acordando con los guaraníes ese avance, fundaría

ya entrado en el Río Paraguay, en 1536, el Puerto

y Fuerte de La Candelaria, desde el cual partió hacia Charcas, y en el cual

moriría, por un ataque de los payaguaes en 1538, si bien el fuerte había sido

abandonado, un año antes.

Se le atribuyó la fundación del Fuerte

Nuestra Señora de Asunción, más su fundación está documentada por Juan de Salazar en 1537, también

enviado para tener noticias de Ayolas.

En su reporte Salazar dirá: “Con parecer de dicho Señor Teniente de

Gobernador, Domingo de Yrala e otras personas, hize e edifiqué, este puerto e

Casa Fuerte”.

El mismo adquiriría jerarquía de Ciudad en 1541, con Domingo Martinez de Irala, devenido

Gobernador, por ausencia de Ayolas, y pasaría a ser una nueva base, de expediciones, fundadores de fuertes y

pueblos.

Casi simultáneamente, con la partida de Pedro de Mendoza hacia España,

en 1537 (moriría en el viaje) el Capitán Francisco Ruiz Galán, decide despoblar los Fuertes de Buena Esperanza y Corpus Christi,

llevando por barco sus habitantes a Asunción,

donde se encontraría con Salazar, e Irala, que quedaría como Gobernador.

El crecimiento demográfico de Asunción, donde se pacta un ensamble

social con los guaraníes, y su poderío militar, la harían crecer como ciudad,

sumando además los habitantes de Buenos

Aires, despoblada por orden de Irala en 1541.

Se da así el hecho, de que a mediados de 1540, todas las ciudades y

fuertes, establecidos por esta corriente, ingresada por el Río de La Plata, en

el futuro territorio argentino, han sido destruidas por los habitantes de

pueblos originarios, o despobladas por españoles y mestizos.

b)

Cabecera

Asunción

Persisten Candelaria y Asunción en territorio del actual Paraguay, que

será la nueva base desde la cual partirán en adelante.

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca,

designado Segundo Adelantado del Río de la Plata en 1540, (por la muerte de

Mendoza) arriba a Santa Catalina en 1541, y allí se entera de la desaparición o

despoblación de los fuertes hasta Asunción.

A pesar de su título y Capitulación, decide entrar por tierra hasta

Asunción, desde Brasil, siguiendo la ruta inaugurada por Alejo García, mientras

remitía su nave, con otros tripulantes por el propio Río de la Plata.

Arribado a Asunción, Irala no respeta demasiado la autoridad de Alvar

Nuñez, que sin embargo lo comisiona para encabezar una expedición, que busque

llegar a la Sierra de La Plata.

En el camino, por el Río Paraguay, funda Puerto del Rey, sobre la Laguna

Xarayes, ya en territorio del actual Brasil.

Numerosos intentos, encabezados por Irala o el propio Alvar Nunñez, por

llegar a la Sierra de La Plata, fracasan y se suma el enfrentamiento entre

ellos, que termina con Alvar Nuñez, remitido preso a España.

Al quedar Irala, como Gobernador sin discusión, encara en 1548 una nueva

campaña al Perú, donde se entera por los aborígenes, que ya otros españoles

dominan Potosí.

Pizarro y Almagro, con la corriente colonizadora del Pacífico, se habían

adelantado.

Irala iba a poner entonces su atención, en tierras al norte de Paraguay,

y el propio Brasil, desatendiendo lo que luego sería territorio argentino.

En el período que va hasta 1556 en que fallece, después de haber sido

ratificado Gobernador de Asunción y el Río de la Plata, un año antes, solo

merece destacarse, un par de asientos provisorios, en la Isla San Gabriel,

(frente a Colonia en territorio uruguayo) para recibir a la mujer, del tercer

Adelantado del Río de la Plata, (que falleciera antes de partir).

Isla San Gabriel, vista desde Colonia del Sacramento

Ese asiento subsistiría a pesar de que la mujer, llegó a Asunción por tierra. sin poder hacer valer sus derechos, y su hijo (que debía ser Adelantado porque la capitulación era por dos vidas) prefirió instalarse en Potosí.

Isla San Gabriel, vista desde Colonia del Sacramento

Ese asiento subsistiría a pesar de que la mujer, llegó a Asunción por tierra. sin poder hacer valer sus derechos, y su hijo (que debía ser Adelantado porque la capitulación era por dos vidas) prefirió instalarse en Potosí.

A partir de este momento y por diez años, la emigración de vecinos

asunceños hacia la Sierra de La Plata y Potosí, por los comentarios sobre sus

riquezas, disminuirían su densidad habitacional, y obviarían la creación de

cualquier fuerte o poblado, que no estuviera en esa línea.

Coincide al mismo tiempo, con el auge de la corriente, que partiendo de

Lima, busca proteger a Potosí, creando, como hemos visto, ciudades en el norte argentino.

Quienes iban a alterar este curso, integraban una familia, que curiosamente se había instalado en Perú; uno

de ellos en Charcas, donde se había enriquecido con las encomiendas, y se trataba

de Juan Ortiz de Zárate,

y el otro su sobrino, Juan de Garay, que acompañara a

Nuñez del Prado (de quien ya hablamos) en las fundaciones de “El Barco, I; II y

III.

Integrantes de una familia noble y acaudalada, las riquezas de Juan

Ortiz de Zarate, se multiplicaron en el Perú y Alto Perú, por lo que en 1567,

el Virrey del Perú, lo nombra Gobernador de Asunción, y luego de su viaje a

España, Felipe II, lo hará Adelantado del Río de la Plata y Gobernador de Nueva

Andalucía, en 1569.

Entretanto su sobrino, Juan de Garay descollaba como soldado, y ampliaba

su capacidad fundadora de pueblos y puertos, así como sus dotes de funcionario,

participando en la de Arica, y Santa Cruz de la Sierra, hasta que, nombrado su

tío Gobernador Provisorio de Asunción, se instala en esta ciudad en diciembre

de 1568, con el cargo de Alguacil Mayor del Río de La Plata.

Mientras su tío, organizaba el viaje desde España, para hacerse cargo de

su condición de Adelantado, el Gobernador Interino de Asunción y el Río de La

Plata Martín Suarez de Toledo, comisiona A Garay, para la fundación de ciudades

sobre las riberas del Paraná, que faciliten las comunicaciones con Asunción, como responsable provisorio de la Nueva Andalucía.

Habiendo enviado un grupo explorador por tierra, Garay arriba por el

Paraná y en abril de 1573, funda Santa Fé de la Vera Cruz, como asiento

provisorio, a 5km de la actual Cayastá.

Entre el Río San Javier, y el arroyo de las Gringas, el poblado estaba

casi protegido por cursos de agua, pero era bajo y plano, y si bien eso, la

defendía originalmente, de ataques indígenas, la hacía inundable, dificultaba

su accesibilidad, y la tornaba atacable desde el propio río, por lo que cien

años después, sería trasladada. (Mostramos un plano interactivo al que se puede acceder por Internet)

Decía el acta fundacional: “fundo y asento y nombro esta ciudad de Santa Fe, en esta provincia de

Calchaquíes y mocoretáes, por parecerme que en ella hay las partes y cosas que

conviene, para la perpetuación de la dicha ciudad de agua y leñas y pastos,

pesquerías y casas y tierras, y estancias para los vecinos y moradores de ella

y repartirles.”

No se verifica muralla, y solo se presume alguna empalizada entre

cursos de agua, sin fuerte interior.

Buscando un asentamiento más favorable, baja por el Paraná, y se cruza

con Jerónimo Luis de Cabrera, que venía de fundar Córdoba, y luego de un

parlamento, en los restos del destruído Corpus Christi, decide reforzar el

asiento original, y fundarla oficialmente en Noviembre de 1573.

Las excavaciones realizadas desde 1949, por Agustín Zapata Gollán,

muestran cimientos de tierra apisonada, y techos de tejas (que pueden haberse

incorporado tiempo después del fundacional). Llegó a poseer plaza de armas,

Cabildo y varias iglesias, en cuyos cementerios anexos, quedaron los restos, de

la hija de Garay y de Hernandarias,

En simultáneo, Juan Ortiz de Zárate, ya acreditado como 4º Adelantado, arriba

al Río de la Plata con una armada reducida, en noviembre de 1573, y construye

en la ya citada isla de San Gabriel, un fuerte y poblado, desde el cual

proyectar su entrada a la costa, poblada por los charrúas.

Un altercado con ellos, suscita un combate en el que Ortiz de Zárate es

derrotado, debiendo abandonar San Gabriel y mudarse a la Isla de Martín García,

donde establece otro poblado provisorio.

Permanece aislado en Martín García, hasta que Garay acude en su ayuda, y

derrota a los charrúas, permitiéndole a Ortiz de Zárate continuar su viaje.

Antes, en la misma desembocadura del Río San Salvador al Río de la

Plata, donde se produce la batalla, Ortiz de Zárate pide a Garay, fundar un

poblado, que llevará el nombre de Ciudad Zaratina, cuya construcción debió

estar rodeada por empalizada, dada la belicosidad de los charrúas.

Para poblarla, Garay llevó habitantes de Santa Fé, que la sostuvieron

hasta 1576, año en que por la muerte de Ortiz de Zárate, y los permanentes

ataques aborígenes, se fueron yendo esos pobladores, lo que llevó al propio

Garay, a despoblarla en 1577.

En el mismo período, las tres guerras calchaquíes, destruían las

ciudades fundadas por la corriente terrestre, sobreviviendo solo Santiago del

Estero.

Y como Garay había participado de esta corriente y sabía de sus

dificultades, volcó sus esfuerzos en la zona del Paraná.

Muerto Ortiz de Zárate, las discusiones respecto a su sucesor, dieron

espacio para que Garay, ocupara el cargo de Gobernador del Río de la Plata y

Paraguay desde 1578.

Invocando al nuevo Adelantado (Torres de Vera y Aragón) pero por

decisión personal, decide refundar Buenos Aires, muy cerca del viejo

asentamiento, y para ello trae familias de Asunción y otras de Santa Fé, por

barco, al tiempo que impulsa la venida de soldados por tierra.

La fundación se concreta el 11 de Junio de 1580, y pese a ser atacados

por los indios (como lo fuera Mendoza) rechaza los ataques, produciendo una

matanza, en la zona cuyo nombre “Matanzas” parece recordarlo.

Al mismo tiempo, extiende hacia el sur su recorrido, llegando hasta el

Cabo de las Corrientes (en la actual Mar del Plata.

En la corrección a su primera “División en Suertes”, otorga al Fuerte de

Buenos Aires, una manzana, ya sobre la barranca, lo que limitará su valor

estratégico, para ataques desde tierra, si bien lo hará muy práctico para la

defensa hacia el Río de la Plata.

Para quienes quieran profundizar en la Historia de la Construcción del Fuerte de Buenos Aires, los invitamos a entrar en nuestra investigación de 2013: